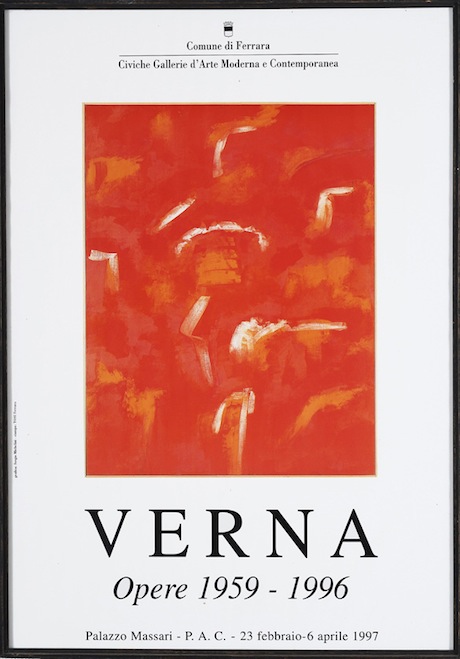

Una lucida, trepida passione di pittura, catalogo personale Civiche Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, Ferrara, febbraio 1997

Una lucida, trepida passione di pittura, catalogo personale Civiche Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, Ferrara, febbraio 1997

Claudio Verna ovvero il cantico del colore. Tale principio ineludibile della genesi della pittura di Verna, variamente argomentato dalla critica, conduce ad individuare attraverso quali modalità, nella circolarità dei corsi e ricorsi storici del lavoro, il colore, nella duttilità della sua oggettivazione, costituisca il motore primo della ricerca dell’artista. Altre due constatazioni preliminari si impongono: la prima attiene alla severa disciplina di mestiere, quasi un imperativo categorico, che sottende l’ars di Verna. Nell’opportuna diversa contestualizzazione, essa può evocare l’antica valenza semantica contenuta nelle Etimologie di Isidoro di Siviglia: «ars vero dieta est, quod artis praeceptis regulisque constat». Regole comunque “inquiete”, gestite da Verna non in maniera rigida, ma in connessione all’esperienza, quale atto di conoscenza, e quindi soggette a modifiche in funzione delle diverse intenzionalità poetiche.

La seconda riguarda la natura dell’idea che sostanzia la formulazione delle immagini: essa, pur nei molteplici assetti, è pervasa da un’equilibrata interazione di ragione e sentimento, di controllo e abbandono, ed è proiettata verso singolari sintesi di sapienza costruttiva e di libertà inventiva, atte a restituire lucide composizioni, emozionate ed emozionanti, nell’assolutezza della pittura.

Una pittura, appunto, fondata sul colore che nutre i momenti del processo creativo, così come indicati da Brandi, dalla costituzione d’oggetto alla formulazione d’immagine, nella compenetrazione e confluenza della sostanza e forma del contenuto (anche se a denotazione zero o implicante un’indefinita apparenza fenomenica) nella sostanza e forma dell’espressione.

Il colore, dunque, elemento primario della percezione ottica del reale e strumento e fine del manifestarsi di un’altra concezione visivo-spaziale la cui declinazione trova in Verna cadenze e sintassi differenziate ma tra loro congrue, come si deduce dall’analisi comparata del loro divenire e dalla Ricognizione di motivi e spartiti.

Trascesa la referenzialità della figurazione, Verna, ai suoi esordi, alla fine degli anni Cinquanta, nel clima informale, palesa subito una sua misura: l’espansione dinamica del gesto, contenuto e calibrato, intreccia agili pennellate in un amalgama di toni per lo più caldi, con radi accenti imprevisti, che nel rapporto col piano maculato, subito avvertito non come fondale neutro, ma come campo interagente, creano una spazialità compressa, affidata al diverso grado percettivo-luminoso dei colori. Il segno, rapido ed incline a caute improvvisazioni nella libertà dei movimento, nulla concede a frenesie energetiche, a drammatiche esistenzialità o a esibizioni materiche ed anzi, presto, si condensa in stesure più ampie che solidificano, costruttivamente, una spazialità già contratta (Cromopaesaggio, 1960; Cromoracconto, 1961). A tale breve stagione segue, come noto, una fase di riflessione critica, di isolamento dai circuiti espositivi, di segreto lavoro nel labirinto della pittura.

Quando nel 1967 Verna torna a presentare le sue opere, il suo modo di qualificare il dipinto volge in una direzione annunciata, ad esempio, in Giano o in // canto delle Strigi (1964) e chiaramente enunciata in Astrazione (1965).

Egli attua nella pratica operativa, significativamente congiunta a pregnanti scritti teorici, una sistematica meditazione sulla pittura, intrisa di castigata inquietudine e problematicamente attenta all’emergere di altre esperienze.

Indagando le potenzialità del colore, che sempre colora il suo pensiero e il suo animo, Verna dialoga con un’astrazione austera nella campitura piatta e nell’assetto geometrico della superficie. L’organizzazione di forme elementari, scandite da luminosità temperate, è dinamicamente attivata da Iterazioni ambigue: varianti cromatiche, sensibilmente condotte con tratto lineare nelle fasce perimetrali o negli interstizi delle figure, producono inattesi scarti visivi, tremuli slittamenti spaziali, bagliori di luce che indicano la complessità dell’apparentemente semplice, la lentezza del fare e del percepire, il lieve respiro del colore.

Altrove il colore, puro o composto, è steso unito sul piano e sussurra un estremo, armonico contrappunto con le tenui sfumature dei margini (A3, 1970) o trova la luminosità del nero (Aegizio ’76), mentre soffuse evidenze segniche, inclinate come sospinte da un magico soffio, si depositano a infrangere l’omogeneità della campitura, facendo pulsare lo spazio.

Sono queste soltanto alcune delle note che caratterizzano l’opera di Verna fino al sorgere della seconda metà degli anni Settanta e che la eccettuano dalla lezione vulgata della Nuova-pittura o Pittura-pittura.

Se mutano i termini del fenomeno artistico non muta mai in lui la sostanza della ricerca, ostinatamente ancorata al colore che legittima la specificità della pittura in quanto mezzo espressivo. La sua pittura, cioè, pur stretta ad un progetto, incardina la geometria (spazio razionale) al colore (spazio della fantasia) e distilla un discorso sul metodo che volge l’analisi grammaticale in evidenza lirica e con i minimi elementi esibiti dimostra, sull’assunto liciniano, che «la geometria può diventare poesia», anzi che «la geometria è poesia» e che il numero pitagorico da quantità può trasformarsi in qualità, concretamente materiando una eletta, concisa simbiosi tra pittura come dimensione mentale e pittura come realtà sensoria.

La pittura, perciò, non regredisce ad asettica rappresentazione didascalica di un’idea dell’arte o meglio dell’arte come idea (assioma che altrove aspira a istituzionalizzarsi come unico concetto dell’arte al dì là di un fare) né a gratuita combinazione di un codice acriticamente accolto come ultima ratio. Essa, con ansia celata e con severità di mezzi, consegue sistemi nuovi di valori, una poesia più silenziosa, fatta di petits riens in bilico tra regola e licenza. E1 così che l’alto profilo della vocazione moderna della pittura di Verna e della dignità intellettuale della sua speculazione, con preziosa e compiuta gradualità e poi con pienezza dagli ultimi anni Settanta ad oggi, affida le sue energie alla gioia del colore con il «piacere di una libertà lungamente cercata».

Sui fondamenti critici brandiani e dei suoi interlocutori teorici, è proficuo rammentare che una plausibile e unificante teorizzazione dell’arte, aliena da definizioni aprioristiche, metastoriche e aperta a tutta la varietà delle manifestazioni, dovunque e comunque realizzate, evidenzia – insistendo sull’individuazione dei momenti del processo creativo, come già ricordati – il suo estraniarsi da una dimensione esistenziale, il suo essere «fenomeno che fenomeno non è», il suo porsi alla coscienza come realtà pura, “astanza”. E’ opportuno anche sottolineare che l’aver indicato la presenza di un piano del contenuto nella pittura «non implica costituire la manifestazione di datità ottica come significante», cioè come comunicazione quale si esplica nel linguaggio verbale, ma semmai comporta che la restituzione visiva di un’eventuale denotazione significante, una volta precisata l’essenza espressiva della pittura stessa, potrà essere oggetto di esegesi che, ad un diverso livello di ricezione dell’opera, ne illustrerà il significato.

Ora, senza ricostruire il processo della “figuratività” di Verna in connessione alla sua cultura di immagine (dialetticamente attenta ai valori della tradizione, diramata dall’asse originato dall’inversione spaziale generata dall’Impressionismo rispetto alla prospettiva rinascimentale e incrementato, tra l’altro, dalle acquisizioni di Matisse, delle avanguardie storiche, di certa astrazione statunitense, oltre che dal continuo confronto con ricerche a lui coeve), si può, tuttavia, affermare che egli invera la sua realtà formale in un’autoreferenziale modulazione cromatico-spaziale, essenza della particolare “astanza” della sua opera, ovviamente collegata alla peculiarità della sua consistenza fisica.

Le modalità e le ragioni del palesarsi delle immagini e del loro offrirsi alla coscienza del riguardante non indiziano una “ispirazione” istintiva e non inducono ad una disposizione contemplativa, ma sottendono e impongono un atto di critica e di conoscenza per capire il sentire di un sapere sempre sospeso tra rigore ed incanto. Così, nella nuova libertà trovata, la pennellata, franta e dinamica, struttura la superficie invadendola di colori densi di luce e di ombra, stesi con segni e gesti più o meno ampi e saldi, iterati o interrotti, innervati su campi pregni di tessuti pittorici, davvero rari per varianti tonali o per compattezza di impasti.

II gesto-segno, propenso ad articolare andamenti obliqui e poi ad insistere su metriche orizzontali e verticali, con cadenze accelerate o pausate, è lo strumento figurante e spazializzante che può assumere in sé valenze inedite di disegno e di chiaroscuro: esso plasma e sigilla sulla tela immagini di concentrato o dilatato impatto visivo, a seconda delle interrelazioni istituite nell’individuazione di una profondità comunque compressa.

La gamma già ampia dei suoi colori, avulsi da simbologie o da interferenze di fredda scienza, sondati nelle più segrete gradazioni, si potenzia in rapporto alle scelte di continuità, di frequenza, di estensione, di conformazione dei colori stessi che non delimitano tarsie ma impastano e incastrano macchie che si saldano a formare composizioni di piena felicità cromatica, mirabili per forza ed efficacia espressiva e per il dominio sapiente anche delle grandi dimensioni.

Dalle supreme variazioni giocate su due o tre voci dominanti alle sinfonie di più vasta concertazione, il fattore tempo acquista un’importanza enorme non solo per le diverse battute che le pennellate scandiscono nella costruzione, ma pure per la durata prolungata di osservazione che esige la ricezione dell’immagine nella spazialità immanente ad essa inerente.

Sono immagini che catturano e dicono i colori interiori dell’ora e delle stagioni, della ragione e della fantasia, e manifestano luoghi di luminosità espansa, di accordi consonanti, simultanei o spezzati, di atmosfere corpose, accese o cupe, che svelano una condizione irripetibile, un ‘impression véritable, secondo l’accezione proustiana.

Da uno spazio geometrico piano (misura nota e statica), sottilmente alterato e contraddetto da preminenti vibrazioni cromatiche, Verna perviene ad uno spazio inventato quale complesso contrappunto di stratigrafie interagenti o quale estensione e propagazione ritmica. La composizione, già adagiata sull’iniziale equilibrio simmetrico della figura (originalmente infranto), attiva ora strutture ponderate che conquistano, per i cangianti moti del sentire visivo, altri inconfondibili equilibri architettonici.

Egli intesse sulla tela (un luogo dove lo spiritus phantasticus incrementa un inesauribile ricercare) epifanie di assoluta sostanza pittorica, monadi in sé compiute e feconde di ulteriori potenzialità, che contengono e rafforzano il desiderio dell’arte in tempi a tutt’altro propensi. E confermano il lontano – ma provocatoriamente privilegiato, pur con le necessarie omissioni – limpido pensiero di Cernnino Cennini: «[…] e questa è un’arte, che si chiama dipingere, che conviene avere fantasia, e operazione di mano di trovare cose non vedute e formar con la mano, dando a dimostrare quello che non è, sia […] e coronarla di poesia».

Con la tenace speranza di una salvezza dal contingente, dalle transitorie definizioni dell’arte, dalla palude dell’opinabilità, dall’autoritarismo dell’omologazione, dalle

mistificazioni delle demistificazioni, Verna, con una passione straordinariamente congiunta ad una tensione illuminista, compie la sua convincente sfida, tremenda e dolce, all’interno dello statuto della pittura.

Così, per limitarsi ad un solo esempio, scelto anche per l’allusività del titolo, nel giallo di Narciso (1984) sfumano lenti rosa violacei e bianchi velati di azzurro che, nel lieve ed indefinito orizzonte, fondono, malinconicamente, la memoria metaforica di un rispecchiamento che provoca, nel mito, la perdita di una bellezza fisica e la presenza di un rispecchiamento che affida, invece, una bellezza formale nuova, un dono seducente, alla memoria futura.

E, come la bella e saggia Shahrazad (1985), Verna si salva e ci salva creando le sue splendide Mille e una notte, cromocomposizioni che, se catturano la mente, esaltano l’animo nella realtà della pittura la quale, sul suo irrinunciabile tappeto volante, continuerà a «seguir virtute e conoscenza», là dove soltanto può brillare la luce dell’umano.